砷化镓是什么?它是如何在第一、第三代半导体的夹攻下狭缝求生?

砷化镓贵为第二代半导体的代表性化合物,在这个“通讯量爆炸”的现代世界里当然不会缺席。究竟砷化镓是什么?它如何在第一、第三代半导体的夹攻下狭缝中求生存的呢?

砷化镓是什么?

砷化镓是镓和砷两种元素所合成的化合物,也是重要的IIIA 族、VA 族化合物半导体材料,用来制作微波积体电路、红外线发光二极体、半导体雷射器和 太阳电池等元件。

三代半导体比较

从上表中,我们可以发现,不同代别之间的半导体,其主要材料不断演化、变异,进而发展出各自的终端应用。就算最新的半导体已经发展到第三代,不过这并不代表第一、第二代半导体就完全失去他们的价值与市场!事实上,正因为主要原料化学特性之差异,不同种类的半导体可以之间“很有默契”地找到各自最适合的应用领域,因此彼此之间并不存在很大的排挤效应。

第二代半导体原料

砷化镓是第二代半导体的主要原料之一 — 另一主要原料是磷化铟(InP)。随着科技日益发展,现在市场的主流(例如:电动车、再生能源、高速通讯等),对于电子元件的规格要求更高,而原本的第一代半导体原料“矽”的元素特性,开始无法因应需要在更高温、更高电压的环境下运作。因此市场开始寻求半导体原料创新,渐渐地就开发出第二代半导体的砷化镓(GaAs)及磷化铟(InP)两种主要原料类别。第二代半导体的出现,也意味着半导体原料正式从“元素”领域晋升到“化合物”领域。

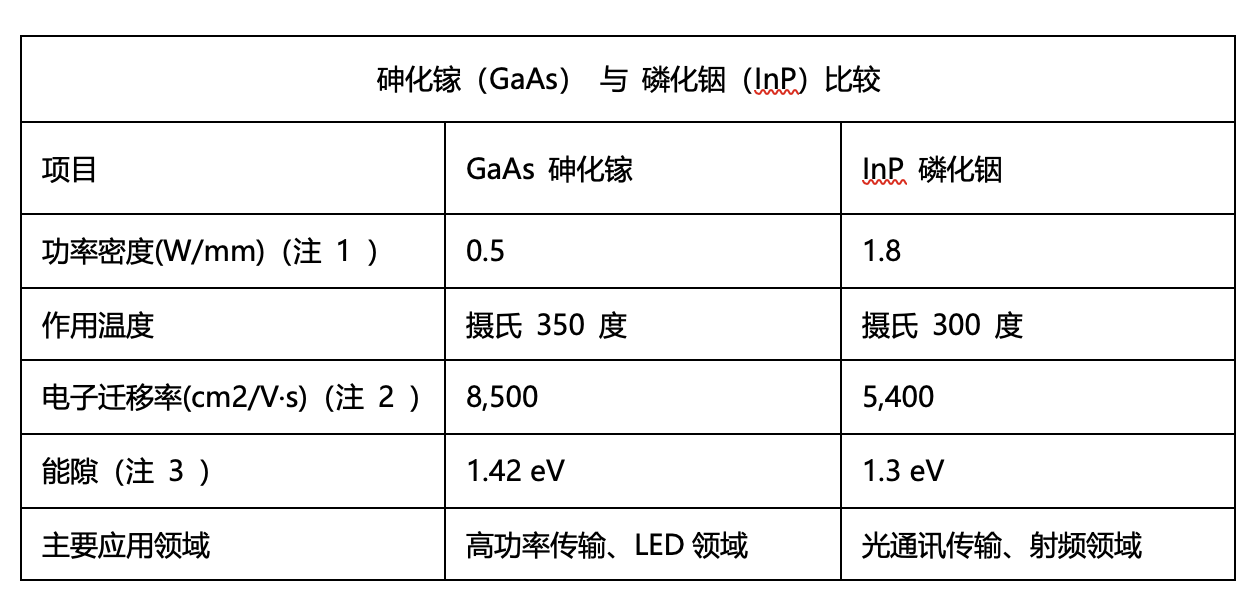

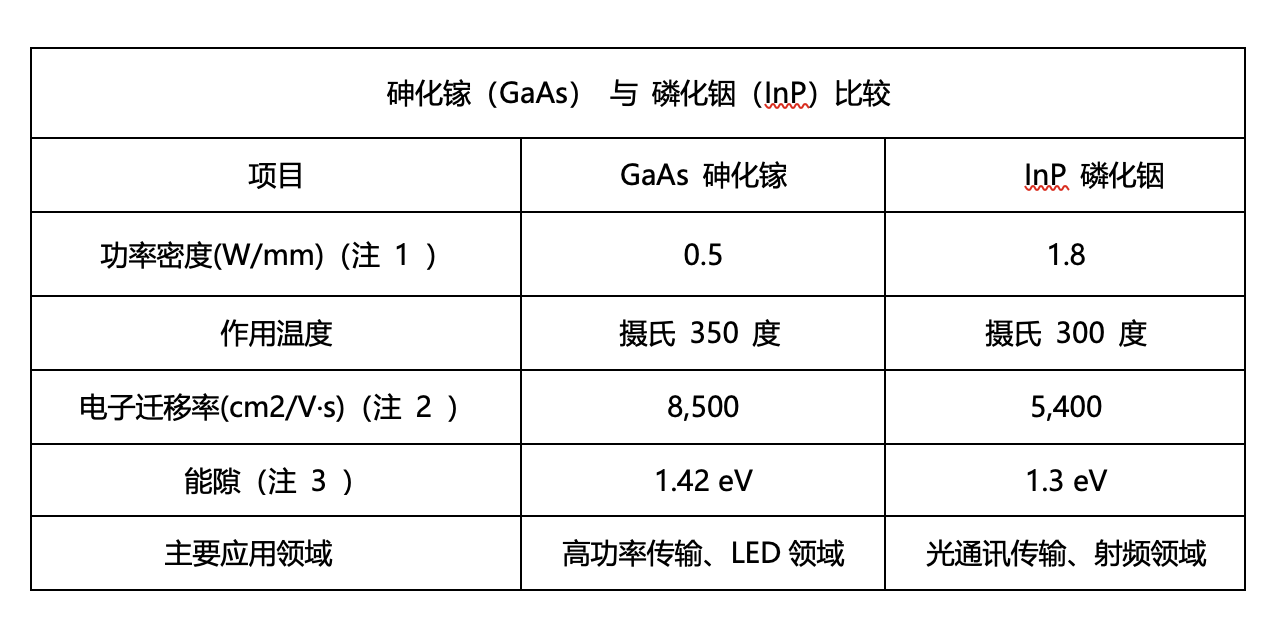

以下是两个主要的第二代半导体化合物简介:

砷化镓(GaAs)

砷化镓是第二代半导体的代表作,在砷化镓横空问世时几乎可以用掀起了一场“半导体革命”来形容 — 当时根本没有人想得到有一天半导体原料居然可以用化合物来做,重点是效果还超好。

砷化镓最大的优势在工作温度高(最高可以到摄氏 350 度左右,虽然第三代半导体的作用温度被拉得更高,不过在当时这已是最高规格)、耐热、抗辐射、发光效率也很高,基于这样的特性,砷化镓最主要被应用在高功率传输、LED 发光体领域。

磷化铟(InP)

虽然以结果论来说,第二代半导体市场产值还是由砷化镓为大宗,不过磷化铟的最大优势,在于拥有比砷化镓更高的“功率密度”,这个化合物特性使得 InP 在 5G 毫米波频段、B5G(Beyond 5G ) 次太赫兹(THz)频段运用效果更胜砷化镓,也是市场上普遍认同有潜力成为未来功率放大器的热门技术选项之一。

注 1 :功率密度(power density),即每单位体积的功率,代表的是能量传输的速率。由于市场普遍追求更精巧的半导体的体积,因此当空间有限时,功率密度遂成为一个重要的效率衡量指标。

注 2 :电子迁移率(electron mobility),即单位电场强度下所产生的载流子平均漂移速度。电子迁移率代表了载流子导电能力的大小,它和载流子浓度决定了半导体的电导率。

注 3 :能隙(energy gap),即“一个能量阶层的间隙”,其定义是让一个半导体“从绝缘到导电所需的最低能量”。因此能隙的大小是决定半导体导电性的一大因素。)

砷化镓应用领域

当今砷化镓的终端应用主要有“2 大 1 小”共三个领域 — 射频(RF)应用约 47%、发光二极体(LED )应用约 42%、激光二极体(LD)应用约占 10%。

砷化镓半导体的应用:

应用 1:射频(RF)

砷化镓应用最广的是在射频领域。射频(Radio frequency,RF),为在3 kHz ~ 300 GHz 区间内的震荡频率,这个频率也相当于我们熟知的“无线电波”的频率。GaAs 因为其化合物半导体电子移动率比传统的矽(也就是第一代半导体)还快,且具有抗干扰、低杂讯与耐高电压、耐高温与高频使用等特性,因此特别适合应用于无线通信中的“高频传输领域”,现在越来越多被应用于射频前端元件。在现在已成熟的 4G、以及正在快速发展的 5G 时代都将有着高度需求。

应用 2:发光二极体(LED )

LED 是发光二极体(light-emitting diode)的简称,是一种能发光的半导体电子元件。相信大家对于 LED 应该不陌生,不过去探究若去探究 LED 的发光原理,其实它是透过“三价”与“五价”元素所组成复合光源 ,若有化学相关背景投资朋友看到这边应该可以懂了 —— 砷的主要状态正好是 5 价、而镓在化合物中则主要以 +3 价存在。而由于 GaAs 的高发光效率,也使得 LED 成为砷化镓半导体主要进攻的市场之一。目前这些 LED 主要应用在汽车的刹车灯、未来像是车内的阅读光、或者路上的大型广告看板,都是砷化镓的潜在应用。

应用 3:雷射二极体(LD)

雷射二极体具有直线传播、高光密度、可干涉性 (coherent) 等特色,可以运用在很多装置上,例如:动作感测器、雷射印表机、工程测量工具、烟雾感测器等。

注:文章整理转载于网络,仅供参考学习,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除。

Pre:浅析汽车传感器—激光雷达 2025-12-29

Next:浅析接近传感器的工作原理及作用 2025-12-29

Collect

Collect

Navigate:

Navigate: