中国台湾的半导体,是怎么发展起来的?

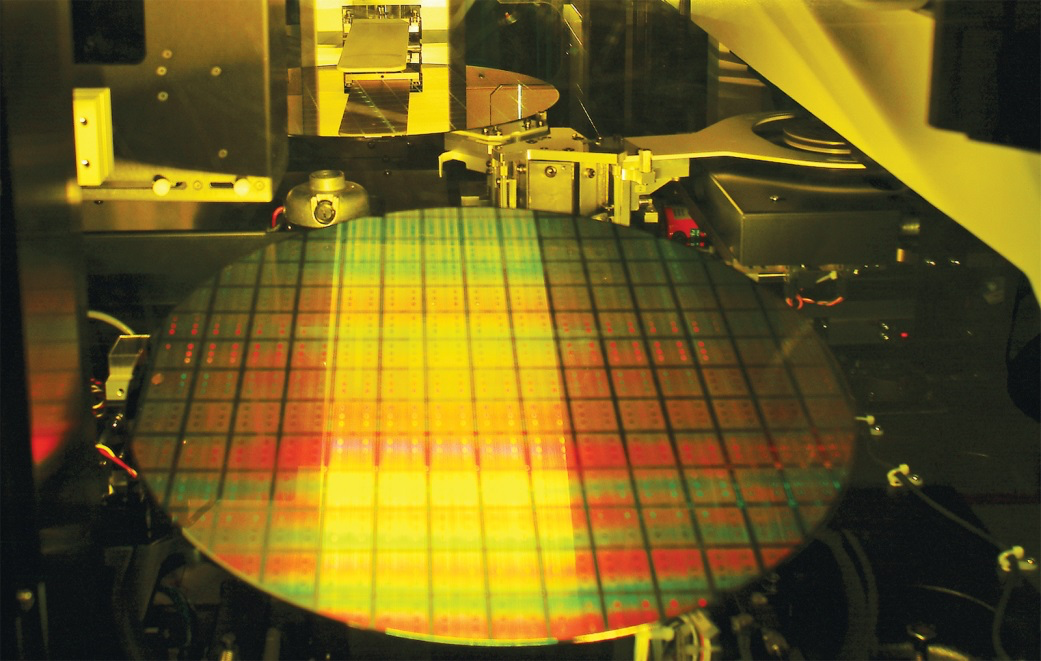

台湾的半导体产业链可以说是全世界最完整的了,设计全球第二,制造全球第一,封测全球第一。

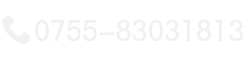

拿芯片代工来说,台积电一家就包揽了全球55%的份额,整个台湾省占了77%以上的份额,排名全球第一。

而在封测领域,日月光一家占了全球24%的份额,整个台湾省占了全球57%以上的份额,排名全球第一。

在IC设计领域,联发科也是鼎鼎在名,整个台湾省占了全球20%以上份额,排名全球第二。

主要是上游的EDA软件,设备和材料不行,还得靠美日,不过就算是材料,台湾也有环球晶圆这样全球前三的世界级硅片企业,处于供不应求的状态,其长期合同已经排到2028年了,甚至有客户想签到2031年。

台湾的半导体产业是如何起飞?如何发展起来的呢?

台湾的半导体计划起源于上世纪七十年代,政治上的起因是蒋经国搞十大建设时希望有个突破性的科技项目,于是让行政院秘书长费骅负责此事。

他在1973年10月找了自己的校友台湾电信总局局长方贤齐,以及在美国无线电公司担任科学家和实验室主任的校友潘文渊一起讨论,他们三个都是民国年间交通大学(上海)毕业的校友,在美国工作多年的潘文渊,凭着对美国最新科技革命的了解,提出台湾应该发展半导体工业。

说到台湾地区的半导体产业,当下最为大家所熟知的一定离不开以下三个特征:

1. 代工模式。台湾地区半导体产业的实力名列世界前列,而其中最强的板块无疑就是芯片代工。从1996年的IC封装制造,到1987年介入专业代工制造,如今在这一领域,能排进全球十强的中国台湾企业就有4家之多,除了台积电,还有联电、力晶、世界先进等,成为全球半导体的一极。

2. 全产业链。代工实力名列前茅,并不意味着其他产业板块寂寂无名,实际上,台湾地区半导体企业从上游的 IC 设计、中游的晶圆生产、下游的封装和测试以及设备、材料全领域都有布局,联发科、台积电、联电、日月光、联咏、瑞昱等企业迅速发展,也带动了整个电子工业的兴盛,成为台湾地区的“稻米产业”。

3. 政企协作。台湾经济以中小企业为主,惧怕投资风险,台湾地区官僚与民间企业之间特殊的合作方式,在经济转型时强力推动,坚持民营化,促进企业在竞争中发展,让台湾地区后来居上,一度成为全球IC产业最发达的地区之一。

台积电开创代工Foundry模式

1987 年,张忠谋创立了台积电,几乎没有人看好。但张忠谋发现的是一个巨大的商机。张忠谋和刚刚上任的总经理戴克一起, 通过交情将老朋友格鲁夫请到台湾对台积电开展认证,并争取到为英特尔代工的机会。拿到巨头英特尔的认证,就等于拿到世界的认证。

由于高效快速的生产,台积电的生产周期比行业其他代工都短。硅谷的芯片设计公司逐渐把高层次的芯片交给台积电生产,低层次的留在美国生产。至此台积电把晶圆代工做成了 一个行业。

在当时,全世界半导体企业都是一样的商业模式。英特尔、三星等巨头自己设计芯片, 在自有的晶圆厂生产,并且自己完成芯片测试与封装——全能而且无可匹敌。而张忠谋开创了晶圆代工(foundry)模式,“我的公司不生产自己的产品,只为半导体设计公司制造产品。” 张忠谋打破了当时知名半导体企业包揽从设计到制造一条龙的模式,将台积电定位为一家专注于代工制造的公司。

如此一来,对初创的台积电而言,大幅减少了进入半导体行业 的成本投入,而对整个行业而言,台积电的代工模式令设计公司可以专注于芯片的创新,可 以说,高通、苹果之所以可以在上世纪 90 年 代依靠设计和品牌崛起,都得益于此。

而在内部,台积电始终坚持“技术领军者”策略,在芯片制造商坚持高额的资本投入,以保持台积电在制造技术上的领先优势。

即使是互联网泡沫破灭的2001年,互联网公司和计算机公司批量倒闭,台积电利润暴跌,张忠谋还坚持加码,将晶圆厂的研发支出上升到净利润 80%。

台积电的巨额投入,让芯片设计厂商不再需要花费资金自己投资建设生产线,降低了设计环节的门槛,也降低产品研发失败的风险,台积电也成了大多数公司的选择。

随后,台积电又在代工制造的基础上,提出了“虚拟晶圆厂”的概念,让客户能随时掌握晶圆制造进度,从而争取到了整合元件厂商(IDM)的订单,也从单纯的代工演变成了一个结合制造及服务的科技公司。

“台湾硅谷”发挥产业聚合效应

新竹科学工业园区被称为“台湾的硅谷”,是台湾高科技产业的发源地。

这里汇聚了集成电路、计算机及周边、通讯、光电、精密机械、生物技术等六大产业,成为台湾地区的高科技基地。也是人才的虹吸器,新竹甚至流传着“招牌掉下来就会砸到一个博士”的笑话。

1976年,台湾地区开始以硅谷为范本,规划半导体科学园区。仿照斯坦福、伯克利等名校与产业集群合作的模式,将园区设置在了与清华大学、工研院、交通大学等比邻而居的新竹。

自台积电及联电进驻至今,新竹科学园区成为世界整合代工的重要指标。

园区与美国硅谷有着密切的人员和技术往来。建园之初,就是为了吸引在美国创业的台湾企业家回台,支持台湾高科技产业的发展。

这些硅谷回流的人才扮演“桥梁”的角色,向台湾IC产业传播新技术与新经营方式,促使企业组织模式转变,形成专业分工、垂直分离的全球化生产模式。

此外,那些仍然留在美国的海外华人也与台湾的技术部门保持着紧密的联系,许多高度“流动”的工程师在美国与台湾两地工作,定期地往来于太平洋两岸,通过跨国技术共同体推动了两地技术人才与企业的协作,支持两地产业升级的互惠过程。

园区内形成完整的集成电路产业链,是全球半导体制造业最密集的地区之一。

集成电路产业的形成,初期是由工业技术研究院电子所从事技术研究开发,续由新竹科学园区提供完善设厂环境,逐步孕育台湾集成电路产业,再借由产业的发展,同步带动上、下游相关产业。

在台积电、联电等龙头企业的领导下,处于生产流程不同阶段的厂商之间紧密协作,相互学习,形成既竞争又合作的弹性专业化生产系统。

为了配合产学研和产官研的融合发展,园内各类从事高端服务业的机构蓬勃发展,包括同业公会、律师事务所、会计师事务所、管理顾问公司、银行金融机构等,不仅为园区内企业提供资金、技术、人才、信息等创新要素支持,还在企业之间或企业与政府之间的沟通协调方面以及企业员工的公共福利等方面起着积极作用。

例如,台湾电力电子制造商协会为园区的IC和半导体产业提供专业性服务,在加速企业学习和技术升级上发挥了核心作用;

发达的风险投资为园区科技企业创业提供重要支撑,如联华、台积电、华邦、旺宏、华茂等一大批著名企业都是在风险投资的支持下创立;

贸易协会和产品发展协会在开拓岛内外市场、提升企业竞争力上也发挥了重要作用。

“独木不成林、一花难成春”,通过工业园区的聚合效应,让企业可以“螺蛳壳里做道场”,产业上中下游体系几乎全部聚集在相邻的地理区域里,从某个企业单纯的代工模式到产业链全环节分布,形成联合生产群。这也让台湾地区半导体从以下游封装业为重心,可以持续向更高附加值的晶圆代工、IC设计业等中上游迈进。

这就像是一个“虚拟大公司”,随时可以将旗下的各个“部门单位”整合起来,投入各自擅长和专精的领域,用更高效率的方式来完成协作,从而壮大了整体产业的实力,形成弹性高、速度快、定制化、低成本的竞争壁垒。

1974年,台湾地区效仿美国硅谷产学研模式建立电子工业研究中心,即工研院的前身。并于1975年,推出了集成电路示范工广设置计划;其设立的工业研究院已经开始向美国购买技术申请专利,推动了升级产业生产线。并且,组织专业人员到海外深造,其中联发科创始人蔡明介创惟科技董事长王国肇、华邦电子创办人杨丁元都在其中。

此后一系列新技术的研发,1975-1979从美国RCA公司引进7.0微米CMOS设计制造技术、1983-1987超大集成电路计划的1-1.5微米制造与封测技术、1990 年启动的第三次大型半导体技术发展计划等等,工研院实现技术研发、引进、生产之后,再转让给民间其它企业,直接提升了台湾地区的整体水平。

在资本层面,开设政府开发基金,从1985到1990年共划拨24亿新台币设立种子基金,鼓励类似宏大风险基金等民间投资参与。并且注重对众多中小企业技术能力的培育,而不是过度强调少数大企业技术能力提升。

可以说,官方力量启动,向民间产业进行技术转移,进而由民间力量促进产业链延伸,技术的社会扩散效应成为了台湾地区半导体的有效模式。

此外,台湾地区的战略选择,创新性的商业模式起到了关键的作用。比如抓住产业链纵向延伸的时机,把生产低成本和与美国硅谷人才互动密切的优势结合起来,快速提升自己的技术能力和水平,在“垂直整合”中争得国际分工的位置,并最终实现赶超。

▲ 注:文章整理转载于网络,仅供参考学习,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除。

Pre:印度曾差点成半导体制造大国 如今再度发力机会几何? 2025-12-29

Next:产能利用率降至九成,台积电先进制程受较大影响 2025-12-29

Collect

Collect

Navigate:

Navigate: